自然の中に6角形がいくつかあるよ!はちの巣のひみつを実験して調べてみたよ!

自然の中に6角形がいくつかあるよ!はちの巣のひみつを実験して調べてみたよ!

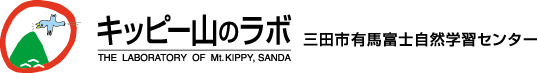

2025年3月16日(日)「ためしてわかる はちの巣のひみつ」を開催しました。ためしてわかるシリーズは今回で3回目、人と自然の博物館所属の遠藤さんこと、シーサーが本日のナビゲーターです。

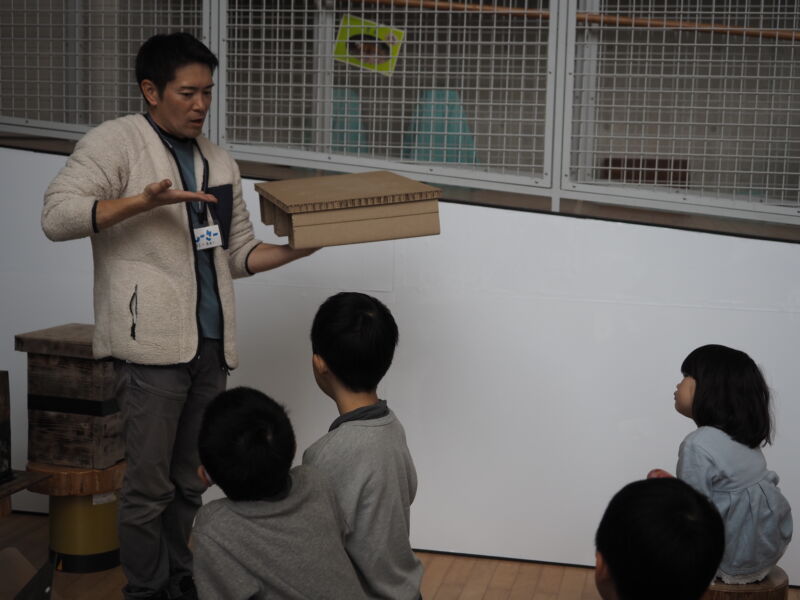

シーサーは、過去に養蜂をやっていた時期があり、本物のはちの巣をもってきてくれました。

はちの巣の形ってどんなの?

他に、身近な辺のある形を思い浮かべてみながら、6角形をつかんでいきます。多角形を並べたときに、どの形なら、隙間が少ないか比べてみました。はちの巣には、はちみつだけでなく、幼虫のお部屋になっているので、効率よく、ハチの幼虫の部屋が並んでいた方が、たくさん幼虫がすむことができます。

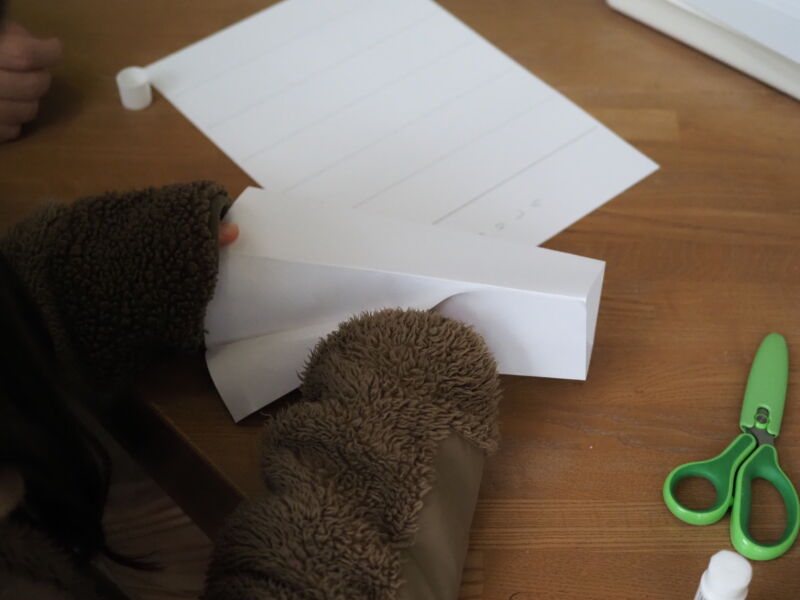

四角柱と六角柱をつくろう!

画用紙で、四角柱と六角柱をつくって、ハチの巣と同じようように部屋をつなげた構造をつくりました。四角柱は9つつなげた構造です。

四角柱のかたまりと六角柱のかたまり どちらが重さに耐えられるかな?

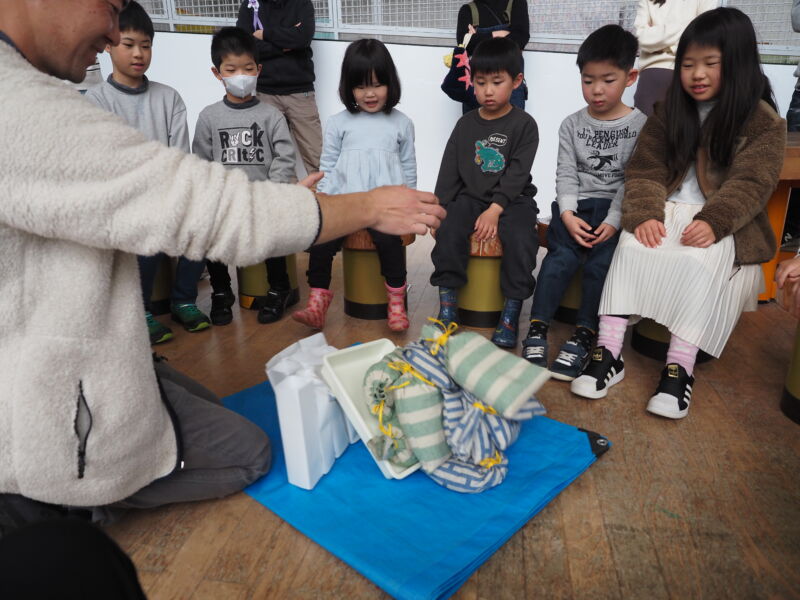

砂利の入った布袋を四角柱のかたまり構造の上にトレイの受けを置き、その上に積み重ねていきます。さぁ何個までたえられるかな?

四角柱のかたまり構造では、約9キロほど砂袋を置いたところで、崩れていきました。

六角柱のかたまりは、約10キロに耐えられました。

六角柱のかたまりに乗ってみよう!

ハニカム構造を利用した段ボールは、フォークリフトの土台として利用されています。それに上って、強度を確かめてみました。こどもが飛び跳ねても大人が乗ってもびくともしません。

はちの巣の六角柱のかたまりは、便利!

はちの巣の特徴は①材料が少なくて、軽い。②衝撃に強く、丈夫で壊れにくいということがわかりました。

他にも自然の中には、6角形の物がいくつかあるのでそちらも紹介しました。

ためしてわかるシリーズは、冬の間、全3回行いました。いきものがたくさん見られない季節に、形や構造に着目し、便利な機能が、暮らしの中で商品化されているものを中心にご紹介しました。いきものの構造は、人がマネをしたくなるぐらい面白い構造もありますね。

コミュニケーター長谷川